Sono oasi parlanti, pietrificate nella memoria polverosa del deserto. Tra sabbia, vento e sole a picco si nascondevano protette da mura piscine con ninfee blu, vigneti e aiuole ornamentali. All’ingresso delle tombe, nelle abitazioni nobiliari o nei templi. Gli antichi Egizi avevano un’autentica vocazione per la botanica e per i giardini che declinavano in tutti gli habitat del regno: dalle sponde del Nilo fino alle aree più aride. Una dimostrazione di Dryland Farming, ovvero di coltivazione in condizioni di siccità costante, valida ancora oggi dopo quattromila anni. Selezionavano le specie più adatte e irrigavano con sistemi che oggi sarebbero definiti sostenibili. Ogni pianta poi aveva più di una funzione: alimentare, estetica, religiosa e non si buttava via niente. Corteccia, fiori, radici venivano riciclate in una versione preistorica dell’economia circolare. Il giardino non aveva mai un unico scopo. Quella tra minerale e vegetale è una simbiosi inedita della civiltà delle piramidi e oggi viene raccontata per la prima volta da Divina Centore, archeologa del Museo egizio di Torino e autrice del volume Faraoni e fiori. La meraviglia dei giardini dell’antico Egitto (il Mulino, 2025).

“Per risparmiare acqua gli antichi egizi adottavano una tecnica di coltivazione a griglia quadrata, oggi conosciuta come Waffle Garden. – spiega l’egittologa oggi impegnata in una campagna di scavi – Il terreno, di solito composto da limo prelevato dalle rive del Nilo, era diviso in piccoli vasetti all’interno dei quali crescevano piante con esigenze idriche molto diverse. Un esempio di questo genere è il giardino funerario annesso a una tomba nobiliare (1539 a.C. -1292 a.C.) ritrovato nel 2017 da una missione spagnola a Dra Abu el Naga”. L’area, di neanche dieci metri quadrati, precede l’entrata nel sepolcro ed è frazionata in 23 quadrati di 30 centimetri di lato separati da pareti spesse circa otto centimetri. Gli studi archeobotanici hanno rivelato la presenza di piante di coriandolo, fiori simili alle margherite (della famiglia delle Asteraceae) alberi di tamerice e una varietà oggi molto rara di melone verde che sopravvive, nella sua forma moderna, solo più in Sudan.

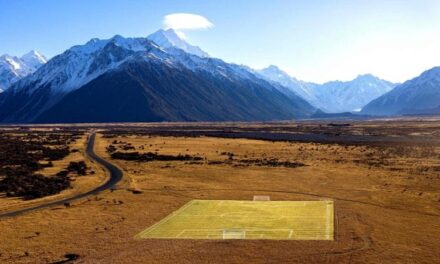

Un modello simile di Waffle Garden è ancora praticato oggi sotto forma di agricoltura tradizionale nelle comunità indigene nei deserti del sudovest americano. Mentre riproduzioni dei giardini egizi si trovano nel compresso degli Hamilton Gardens in Nuova Zelanda, al Museo dell’Agricoltura del Cairo e sul rooftop del Museo Egizio di Torino.

La maggior parte delle specie vegetali presenti in questi giardini dell’antichità tollerano l’assenza di acqua. Lo stesso vale per gli alberi: acacia, bosso, giuggiolo della spina di Cristo e olivo, coltivato ancora oggi, possono resistere anche con la siccità. Nelle abitazioni più sfarzose veniva addirittura costruita una piscina non tanto per rinfrescarsi quanto per allevare la ninfea blu, una delle piante sacre alla religione egizia da cui si riteneva si fosse generato il dio del sole Ra. L’acqua era trasportata in contenitori, come dimostrano alcune pitture, ma non si può escludere che ci fossero dei canali oggi non più rintracciabili.

“Questi orti e giardini non sarebbero mai potuti prosperare in queste zone desertiche in assenza di una notevole capacità di gestione delle acque del Nilo e di abilità ingegneristiche per la costruzione di riserve durante le inondazioni. – prosegue Divina Centore – Siamo abituati a pensare che la civiltà egizia si sia evoluta solo lungo il fiume ma in realtà era molto più estesa e ha colonizzato anche gli habitat meno ospitali”.

Nei giardini dell’élite egiziana dell’epoca non c’erano solo piante resistenti alla siccità. Dai resti archeologici e paleobotanici è emerso che a partire dal 1500 a.C. in Egitto si introducono numerose piante esotiche. Esperimenti il cui esito non è sempre stato positivo. “Sappiamo per esempio che nella reggia del faraone Ramses II situata nel delta del Nilo è stato coltivato, senza successo, il melo. – racconta l’archeologa – Una pianta di origine asiatica che ancora oggi non cresce a quelle latitudini. A questo periodo, chiamato Nuovo Regno, corrisponde anche l’importazione del melograno come testimoniano diverse pitture sui giardini di piacere, una specie che poi si è adattata al clima locale”. Il faraone Thutmose III, che regna dal 1481 a.C. – 1425 a.C., si può considerare il primo cacciatore di piante nel significato moderno del termine perché richiede che nel tempio di Karnak siano scolpite tutte le piante, molte non identificate, che il sovrano aveva incontrato durante i suoi viaggi in Siria e in Palestina. Una Wunderkammer, una camera delle meraviglie botaniche primordiale.