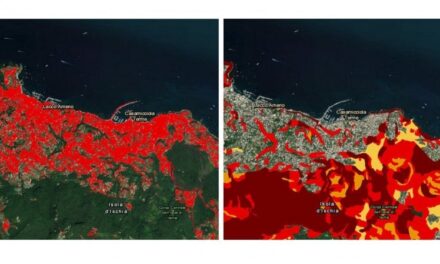

C’è anche l’Italia tra le 21 hotspot del mondo – dalla Cina settentrionale alle coste del Cile – in cui la scarsità di acqua sta diventando un problema cronico e sempre più urgente da affrontare. Una ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Environmental Research Letters, coordinata dall‘Università olandese di Utrecht, ha elaborato una mappa globale della siccità, classificando i paesi e le zone del mondo, dove esiste una evidente carenza nella disponibilità di acqua.

Lo studio, analizzando una serie di dati nel periodo 2010-2019, ha evidenziato 21 punti critici di scarsità d’acqua nel mondo, accomunati dal divario tra la domanda idrica da parte dell’uomo e la disponibilità della risorsa stessa. Si legge nello studio che “le risorse idriche dolci globali sono vitali per l’umanità e gli ecosistemi della Terra, eppure circa un terzo della popolazione mondiale è colpito dalla scarsità d’acqua per almeno un mese all’anno. In queste aree, l’uso eccessivo delle risorse idriche può portare alla minaccia di esaurimento”.

La ricerca, infatti, ha combinato i risultati di un modello idrologico globale con una vasta ricerca bibliografica per sviluppare un’inter-comparazione dei principali responsabili del fenomeno della siccità, tra cui: i cambiamenti idroclimatici, la crescita demografica, l’uso di acqua per industria, agricoltura e centri urbani, che contribuiscono con diverse quote di responsabilità alla scarsità idrica, ma anche alla qualità e quantità di acqua.

Secondo il modello sviluppato dall’università olandese, l’Italia appartiene a quel cluster di paesi e zone del mondo che include gli altipiani degli Stati Uniti, Cina settentrionale, Grecia, Turchia e la valle del Nilo bianco in Sudan, con il maggior numero di punti critici – ben otto – dove la scarsità idrica è connessa principalmente all’impiego dell’acqua a scopo agricolo. In una scala di valori di criticità, infatti, l’acqua usata per l’irrigazione dei campi, raggiunge una percentuale pari al 69%; mentre a livello globale sui 21 hotspot, i due principali responsabili sono i cambiamenti idroclimatici che impattano per il 49% e la crescita demografica per il 31%.

In Spagna e nel bacino australiano del Murray Darling il problema principale è il progressivo calo delle precipitazioni, mentre nei bacini fluviali dell’Indo e del Gange in India è la crescita della popolazione ad avere il suo peso; e ancora nelle zone costiere di Perù e Iran, il nemico numero uno è l’impoverimento delle acque superficiali e sotterranee; e ancora in Thailandia, uno dei maggiori esportatori di riso al mondo, esiste il cosiddetto commercio virtuale dell’acqua, ossia la quantità di acqua necessaria per questa produzione.

Ma un hotspot in cui c’è scarsità idrica, non è solo un luogo dall’aspetto arido, come ha evidenziato Marc Bierkens, professore di Idrologia all’Università di Utrecht: “La scarsità d’acqua non si presenta sempre come un lago o un fiume che si prosciuga in un clima arido, ma può manifestarsi anche in climi più umidi come un flusso temporaneamente basso o un abbassamento dei livelli delle acque sotterranee”. Secondo la ricerca, il fattore preoccupante è che tutti i dati presi in considerazione dallo studio in un periodo temporale che copre 10 anni hanno mostrato tendenze crescenti.

“Sebbene abbiamo scoperto che la scarsità d’acqua ha fattori simili in alcuni punti caldi, l’impatto sulle persone, sugli ecosistemi e sulle economie, così come le risposte sociali e politiche, potrebbero variare notevolmente da luogo a luogo”, ha aggiunto Myrthe Leijnse, prima autrice dello studio e ricercatrice dell’Università di Utrecht, che ripone fiducia nella ricerca affinché “dimostri ai decisori politici che, se esistono fattori comuni che contribuiscono alla scarsità d’acqua, possano esistere soluzioni comuni per affrontarla”.